Поиск

| Новости Этнопарка [1514] |

| Новости Cпорта [139] |

| Олимпийские игры [23] |

| Информация [41] |

| Памятные даты [162] |

29 ноября – день памяти великого русского писателя Виктора Петровича Астафьева | |

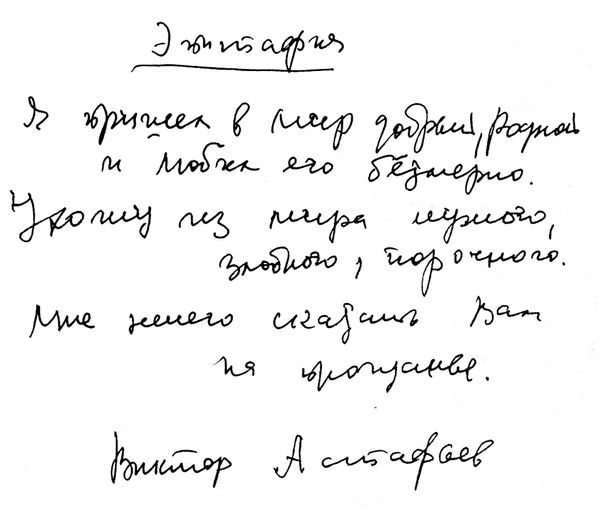

Например, не без досады отзывался о своём первом романе «Тают снега», первом сборнике рассказов «До будущей весны». Но это естественно и закономерно: развиваясь и вырастая, писатель по-иному видит себя прежнего. Существует даже всеобщая притча, что лучшее – это ненаписанное, то, что у каждого творца впереди. Иногда его «заносило», и он не то что бы завышал, но подчёркивал личную значимость в мире отечественной литературы. Вот строки из его письма чусовлянину Виктору Хорошавцеву, с которым Астафьев гостился, рыбачил, которого шутейно величал местным Тютчевым: «А на книги мои существуют десятки тысяч писем, печатных отзывов, написаны книги и монографии, тексты мои включены в «Хрестоматии», в программы вузов. Я давно уже являюсь членом академии творчества, лауреатом премий всех журналов, в которых печатался, трижды удостоен государственных премий и стал третьим лауреатом премии «Триумф»…» Конечно, чтобы понять, чем спровоцирована столь скрупулёзная «отчётность» Виктора Петровича, надо напомнить, что это была реакция на заметку в чусовской многотиражке «Металлург» Александра Толстикова, знавшего Астафьева ещё во дни его литературной молодости и имевшего прямое отношение к публикации первого астафьевского рассказа «Гражданский человек» на страницах «Чусовского рабочего». Толстиков оставался одним из немногих, наделённых упорным и неписанным правом называть Виктора Петровича Витькой да ещё в таком словосоединении, впрочем, не удивительном для «контрастных» 90-х, - как «Витька-подкулачник». Астафьев мог вполне не заметить этого мелкого выпада – кто только не пытался поставить его на место, начиная от историка Натана Эйдельмана, переписка с которым в своё время наделала много шуму, и заканчивая именитыми деревенщиками. Однако начал почему-то оправдываться и что-то доказывать. Достаточно было «Плюнуть – и растереть», как нарёк напечатанный в той же многотиражке свой ответ чусовскому чемберлену заступник Хорошавцев. Отчего же Виктор Петрович постоянно возвращался в собственных творениях сюда, на чусовскую землю? Я открываю книгу его рассказов и затесей «Медвежья кровь», подаренную мне писателем в июне 1992-го в его последнем прибежище – родном селе Овсянка, что в Красноярском крае. Листаю и то и дело вижу знакомые зарубки: «Зимней порой пятьдесят четвёртого года, - так начинается его рассказ «Без последнего», - в качестве корреспондента газеты «Чусовской рабочий», прозванной его бойкоязыкими сотрудниками «Очусовелый рабочий», я прибыл на лесоучасток». Чтобы более не возвращаться к «Очусовелому рабочему», которому я тоже отдал энное количество лет, приведу ещё одно упоминание. В рассказе «Божий промысел», казалось бы, уж никак с Чусовым не связанном, - о пребывании писателя среди православных отцов на греческом острове Патмос, его вдруг прорвало до оголённой беспощадности: «…работая в газете и на радио, поганил души человеческие и прежде всего свою, крал людское доверие к добру, осквернял слово». - Вот как я называю эту работу в газетёнке! – повторяет Виктор Петрович, когда мы как два бывших, оттягивающихся на волюшке «литраба» одного и того же издания умостились с ним для беседы на лавочке у его деревенского дома в Овсянке.И добавляет: - Тут нужно быть беспощадным. Конечно, газета меня вытащила из грязи. Конечно, дала мне какую-то возможность сделать в жизни передышку. Конечно же, я приобрёл в ней какие-то азы, от которых, если ты пожелал стать писателем, уже через год надо было обороняться всеми силами, и мне это удавалось с большим трудом… Виктор Петрович рассказывает мне, как он работает над своим романом «Прокляты и убиты». Одно время вставал в пять утра и пахал часов до восьми. Это хорошее время. Потом завтракал, маленько телепался и ложился спать. Однако существует телефон! Как Астафьеву несколько раз сон-то сорвали (а он же – человек контуженный), у него голова болит, но она болит ровной болью, к которой привыкаешь, однако если чуть себя преодолил, то действительно работать тяжело – поднимается давление… А тут ещё бывшие лагерники («Они же крови не напились!» - вскипает Виктор Петрович) присылают письма с угрозами: «Сука ты такая! Мы тебе последний глаз выколем! Ты на нашу армию нападаешь и, вообще, выдрючиваешься…» Позднее я наткнусь на ещё одну чусовскую метку от Астафьева – в «Весёлом солдате», чья буффонада названия полностью соответствует той поре, когда автор, возвратившись с войны, работал дежурным по вокзалу: «…давки, драки у касс, сиденье и спаньё по неделям на полу, на скамьях, под скамьями детей, стариков, инвалидов, цыган; сраженья при посадке, срыванье стоп-кранов при отправлении поездов, как правило, с задержками, ругань на планёрках, проработки по селектору из управления дороги, остервенение фронтовиков, не раз бравших меня за грудки, замахивающихся костылями и всем, что в руках окажется. Только то, что на работу я ходил в гимнастёрке и нарочно цеплял солдатскую медаль, да ещё подбитый мой глаз, спасало меня от побоев иль от растерзанья озверелой толпой». Может сложиться ложное впечатление, что, то и дело, меря себя по Чусовому, как по некой зарубке на дверном косяке, великий русский писатель сохранил в своей памяти только сажный тяжёлый осадок. Но это не так. В рассказе «Гемофилия», украсившем антологию «Шедевры русской литературы ХХ века», я нахожу убедительный пример, на чём отдыхал внутренний взор Астафьева: «Самым подолом, на край которого намыло и навалило камешнику, косогор уходил прямо в речку Усьву, за которой широко и медленно отцветала вечерняя заря, и ключи, выдавленные горой из моховых и каменных щелей, слезливо взблёскивали, расчертили поперёк бровку берега, а сама река, словно бы вылитая в изложницу русла, остывала, покрывалась окалиной от земли, но в середине всё ещё переливалась, ярко мерцала последними красными отблесками с седоватой просинью пламени». Впечатляет? И снова здесь чусовская, уже «индустриальная» прописка, проступившая даже в лицезрении природы. А теперь вернёмся к началу нашего повествования – к вопросу писателя о том, будут ли его книги читать в дальнейшем? В Чусовском этнографическом парке Леонарда Постникова, где, кстати, любил бывать Виктор Петрович, на одном из наружных стендов, установленных после кончины писателя, можно прочесть слова эпитафии, написанной его собственной рукой и найденной в ящике письменного стола верной спутницей жизни и хлопотуньей в литературных трудах Марией Семёновной Корякиной: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать Вам на прощанье. Виктор Астафьев». У этих строк был конкретный адрес – «Жене. Детям. Внукам. Прочесть после моей смерти». Однако, так получилось, что они напрямую отзываются эхом не только в нас, астафьевских современииках, но и косвенным образом - в «племени младом и незнакомом», вряд ли когда бравшем в руки произведения Астафьева. Отзываются не столько укором, сколько трезвой оценкой того, куда убегает заострившийся вектор жизни. …«Мир добрый и родной…» Уже после кончины писателя мне снова довелось побывать в Красноярске – уже на Астафьевских чтениях. Я подумал: «Неслучайно после долгих мытарств по пространству России (Чусовой-Пермь-Москва-Вологда) - «Весёлый солдат» Астафьев (насколько весёлый, настолько грустный, ежели не раздражённый) возвращается к этим сибирским истокам – к памяти о бабушке, которая его воспитала (бабушке-природе и бабушке Катерине), потому что, по дальнейшему признанию писателя, только здесь, на малой родине, душа его наконец-таки обрела пушкинские покой и волю, так необходимые для творчества. А счастье… Счастье тоже было. Оно – в самозабвении: в рыбалке, в охоте, внуках, в горних откровениях и работе над словом – «до звона!..» Так определяла его отношение к слову Мария Семёновна. Но уже подползало новое столетие, имя которому ещё не дадено. Столетие, коверкающее и опошляющее русский язык. Подползало сначала мелочами, а потом – обвалом страны и опять – мелочами, готовящими новый обвал… А теперь уже – ощутимым запахом пороха. Вот он – мир «чужой, злобный и порочный». С ним можно ладить, если сам становишься таковым. По своей внутренней, консервативно-совестливой, исповедально-проповеднической природе Астафьев с этим миром ладить не мог и, вероятно, не имел на это права. А занятого «Плацдарма» (так называется одна из частей его романа «Прокляты и убиты») становилось всё меньше и меньше – того самого «мира родного и доброго», который он «любил безмерно». А мир «чужой, злобный и порочный» всё оттеснял и оттеснял в воды Леты… Писатель и солдат Великой Отечественной (во всех анкетах в графе воинское звание он писал неизменное - «солдат») не захотел перешагивать в новое столетие и ушёл в занебесье 29 ноября 2001-го. Над оставленной нам астафьевской «Эпитафией» ещё предстоит задуматься, если мы в состоянии задумываться вообще. Вспоминаю: пока везли нас к могиле Виктора Петровича, я с нарастающей дрожью как бы обращённого ко мне укора полагал вновь прочесть эти строки на его надгробной стеле. Но подошёл – и, кроме знакомого, бегущего во все стороны белого света – золотом по чёрному мрамору – автографа, ничего не увидел, и, честно признаться, на сердце как-то полегчало. «Эпитафия» не была материализована. Может, к лучшему? Те, кому надо знать, о ней знают. А те, кому не надо… Им и не надо. Их «мир добрый, родной» - это Ксюша Собчак во всех её проявлениях. Но для первых, постигших подноготную астафьевской эпитафии, осталась, как значительное пространство мира «родного и доброго», его проза: «Стародуб», «Ясным ли днём», «Пастух и пастушка», «Царь-Рыба», «Зрячий посох», «Затеси», «Так хочется жить» (перечислять можно много), и это-то пространство плодородной почвы разве позволит людям, не разучившимся сопереживать и мыслить, сдаться в угоду мира «чужого, злобного и порочного»?

Юрий Беликов | |

| Категория: Памятные даты | Дата:29.11.2015 20:31 | Просмотров: 2729 | Теги: | |

На излёте жизни он задавал себе неотвратимый вопрос: будут ли его книги читать в дальнейшем? И сам отвечал на него примерно так: дескать, после кончины моей некоторое время обо мне ещё поговорят-посудачат, да и перестанут. Ставил ли он себе оценку как писателю? Постоянно. Особенно – чусовскому и пермскому периоду собственного творчества.

На излёте жизни он задавал себе неотвратимый вопрос: будут ли его книги читать в дальнейшем? И сам отвечал на него примерно так: дескать, после кончины моей некоторое время обо мне ещё поговорят-посудачат, да и перестанут. Ставил ли он себе оценку как писателю? Постоянно. Особенно – чусовскому и пермскому периоду собственного творчества.