Меню сайта

Госуслуги

Поиск

| Новости Этнопарка [1173] |

| Новости Cпорта [138] |

| Олимпийские игры [23] |

| Информация [38] |

| Памятные даты [136] |

1 мая великому русскому писателю Виктору Петровичу Астафьеву исполнилось бы 90 лет | |

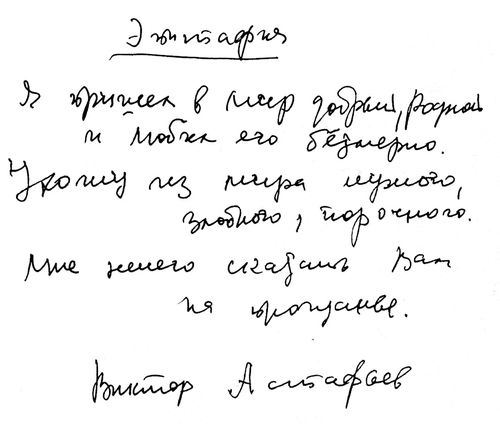

На излёте жизни он задавал себе неотвратимый вопрос: будут ли его книги читать в дальнейшем? И сам отвечал на него примерно так: дескать, после кончины моей некоторое время обо мне ещё поговорят-посудачат, да и перестанут. Ставил ли он себе оценку как писателю? Постоянно. Особенно – пермскому периоду собственного творчества. Например, не без досады отзывался о своём первом романе «Тают снега» и предшествующих рассказах. Но это естественно и закономерно: развиваясь и вырастая, писатель по-иному видит себя прежнего. Существует даже всеобщая притча, что лучшее – это ненаписанное, то, что у каждого творца впереди. Иногда его «заносило», и он не то что бы завышал, но подчёркивал личную значимость в мире отечественной литературы. Вот строки из его письма чусовлянину Виктору Хорошавцеву, с которым Астафьев гостился, рыбачил, которого шутейно величал местным Тютчевым: «А на книги мои существуют десятки тысяч писем, печатных отзывов, написаны книги и монографии, тексты мои включены в «Хрестоматии», в программы вузов. Я давно уже являюсь членом академии творчества, лауреатом премий всех журналов, в которых печатался, трижды удостоен государственных премий и стал третьим лауреатом премии «Триумф»…» Конечно, чтобы понять, чем спровоцирована столь скрупулёзная «отчётность» Виктора Петровича, надо напомнить, что это была реакция на заметку в чусовской многотиражке «Металлург» Александра Толстикова, знавшего Астафьева ещё во дни его литературной молодости и имевшего прямое отношение к публикации первого астафьевского рассказа «Гражданский человек» на страницах «Чусовского рабочего». Толстиков оставался одним из немногих, наделённых упорным и неписанным правом называть Виктора Петровича Витькой да ещё в таком словосоединении, впрочем, не удивительном для «контрастных» 90-х, - как «Витька-подкулачник». Астафьев мог вполне не заметить этого мелкого выпада – кто только не пытался поставить его на место, начиная от историка Натана Эйдельмана, переписка с которым в своё время наделала много шуму, и заканчивая именитыми деревенщиками. Однако начал почему-то оправдываться и что-то доказывать. Достаточно было «Плюнуть – и растереть», как нарёк напечатанный в той же многотиражке свой ответ чусовскому чемберлену заступник Хорошавцев. Отчего же Виктор Петрович постоянно возвращался в собственных творениях сюда, на чусовскую землю? Чтобы более не возвращаться к «Очусовелому рабочему», которому я тоже отдал энное количество лет, приведу ещё одно упоминание. В рассказе «Божий промысел», казалось бы, уж никак с Чусовым не связанном, - о пребывании писателя среди православных отцов на греческом острове Патмос, его вдруг прорвало до оголённой беспощадности: «…работая в газете и на радио, поганил души человеческие и прежде всего свою, крал людское доверие к добру, осквернял слово». - Вот как я называю эту работу в газетёнке! – повторяет Виктор Петрович, когда мы как два бывших, оттягивающихся на волюшке «литраба» одного и того же издания умостились с ним для беседы на лавочке у его деревенского дома. И добавляет: - Тут нужно быть беспощадным. Конечно, газета меня вытащила из грязи. Конечно, дала мне какую-то возможность сделать в жизни передышку. Конечно же, я приобрёл в ней какие-то азы, от которых, если ты пожелал стать писателем, уже через год надо было обороняться всеми силами, и мне это удавалось с большим трудом… - Сказывается ли ход жизни на слоге писателя?- спрашиваю я его. - Иногда можно слышать, что с годами сердце Астафьева ужесточилось, и рядом с лирическими, светлыми страницами соседствует желчь… - Совершенно правильно. Абсолютно не возражаю. Конечно, если взять главы «Последнего поклона» первой и второй книги, почти восторженные, добрые и концовку произведения, то, наверное, читателю будет очень тяжело. А если ещё учесть, что между этим я написал «Печальный детектив», рассказ «Людочка», опубликовал неопубликованное – «Без последнего», «Русский алмаз», то, безусловно, придёшь к выводу, что сама действительность и восприятие её автором не могут не сказываться на слоге. И я сейчас пишу «Прокляты и убиты» - роман жесточайший, который своей жестокостью меня самого подавляет. И когда во второй половине первой книги я нашёл главы, связанные с хлебоуборкой и как бы высветлил повествование, я даже радовался. Но все жестокости ещё впереди, - замолкает Виктор Петрович. Он говорит о том, что такой вещи, как «Прокляты и убиты, он ещё не писал. Что Бог дал ему много, и Астафьев мог разбрасываться, потому что в его дворе раньше ворота не закрывались – друзья-приятели и журналисты валили валом, но сейчас он этого допустить не может. Нужно быть сосредоточенным. А сил остаётся мало. Виктор Петрович стал уставать, начала подводить память, хотя у него нет записных книжек и дневников. Рассказывает, как работает он над своим романом. Одно время вставал в пять утра и пахал часов до восьми. Это хорошее время. Потом завтракал, маленько телепался и ложился спать. Однако существует телефон! Как Астафьеву несколько раз сон-то сорвали (а он же – человек контуженный), у него голова болит, но она болит ровной болью, к которой привыкаешь, однако если чуть себя преодолил, то действительно работать тяжело – поднимается давление… А тут ещё бывшие лагерники («Они же крови не напились!» - вскипает Виктор Петрович) присылают письма с угрозами: «Сука ты такая! Мы тебе последний глаз выколем! Ты на нашу армию нападаешь и, вообще, выдрючиваешься…» Позднее я наткнусь на ещё одну чусовскую метку от Астафьева – в «Весёлом солдате», чья буффонада названия полностью соответствует той поре, когда автор, возвратившись с войны, работал дежурным по вокзалу: «…давки, драки у касс, сиденье и спаньё по неделям на полу, на скамьях, под скамьями детей, стариков, инвалидов, цыган; сраженья при посадке, срыванье стоп-кранов при отправлении поездов, как правило, с задержками, ругань на планёрках, проработки по селектору из управления дороги, остервенение фронтовиков, не раз бравших меня за грудки, замахивающихся костылями и всем, что в руках окажется. Только то, что на работу я ходил в гимнастёрке и нарочно цеплял солдатскую медаль, да ещё подбитый мой глаз, спасало меня от побоев иль от растерзанья озверелой толпой». Может сложиться ложное впечатление, что, то и дело, меря себя по Чусовому, как по некой зарубке на дверном косяке, великий русский писатель сохранил в своей памяти только сажный тяжёлый осадок. Но это не так. В рассказе «Гемофилия», украсившем антологию «Шедевры русской литературы ХХ века», я нахожу убедительный пример, на чём отдыхал внутренний взор Астафьева: «Самым подолом, на край которого намыло и навалило камешнику, косогор уходил прямо в речку Усьву, за которой широко и медленно отцветала вечерняя заря, и ключи, выдавленные горой из моховых и каменных щелей, слезливо взблёскивали, расчертили поперёк бровку берега, а сама река, словно бы вылитая в изложницу русла, остывала, покрывалась окалиной от земли, но в середине всё ещё переливалась, ярко мерцала последними красными отблесками с седоватой просинью пламени». Впечатляет? И снова здесь чусовская, уже «индустриальная» прописка, проступившая даже в лицезрении природы. Ну, во-первых, Усьва – это приток Чусовой. Во-вторых, увидеть реку, «словно бы вылитую в изложницу русла», мог только человек, которому не раз приходилось писать репортажи из цехов здешнего металлургического завода, наблюдая, как остывает, меняя на ходу палитру, жидкий металл. А теперь вернёмся к началу нашего повествования – к вопросу писателя о том, будут ли его книги читать в дальнейшем? В Чусовском этнографическом парке Леонарда Постникова, где, кстати, любил бывать Виктор Петрович, на одном из наружных стендов, установленных после кончины писателя, можно прочесть слова эпитафии, написанной его собственной рукой и найденной в ящике письменного стола верной спутницей жизни и хлопотуньей в литературных трудах Марией Семёновной Корякиной: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать Вам на прощанье. Виктор Астафьев».

У этих строк был конкретный адрес – «Жене. Детям. Внукам. Прочесть после моей смерти». Однако, так получилось, что они напрямую отзываются эхом не только в нас, астафьевских современииках, но и косвенным образом - в «племени младом и незнакомом», вряд ли когда бравшем в руки произведения Астафьева. Отзываются не столько укором, сколько трезвой оценкой того, куда убегает заострившийся вектор жизни. Как считает литературный критик Валентин Курбатов, многолетний творческий соратник Виктора Петровича, судя по тому, как на том найденном листе, буквы твёрдо, точно волна травы под косой, легли на бумагу, эти пропитанные горечью строки были написаны Астафьевым до инсульта. Значит, рождены не во время последней болезни, чем можно было бы объяснить настрой человека, а гораздо раньше – очевидно, после неоднократных и долгих раздумий о русском бытии. Неутешительно, зато честно. Впрочем, мог ли Виктор Петрович иначе? …«Мир добрый и родной…» Уже после кончины писателя мне довелось побывать в Красноярске на Астафьевских чтениях. Нас, десятка три литераторов и библиотекарей, везли через Дивногорск в Овсянку. Остановились у плещущего в забетонированные ступени Енисея, а на том берегу - освещённые солнцем и как бы приподнятые в тосте красноватые, словно ягодное вино, дикие скалы. Помню восхищённый выдох поэтессы из Омска Вероники Шелленберг: - Я хотела бы жить - там!.. Неслучайно после долгих мытарств по пространству России (Чусовой-Пермь-Москва-Вологда) - «Весёлый солдат» Астафьев (насколько весёлый, настолько грустный, ежели не раздражённый) возвращается к этим сибирским истокам – к памяти о бабушке, которая его воспитала (бабушке-природе и бабушке Катерине), потому что, по дальнейшему признанию писателя, только здесь, на малой родине, душа его наконец-таки обрела пушкинские покой и волю, так необходимые для творчества. А счастье… Счастье тоже было. Оно – в самозабвении: в рыбалке, в охоте, внуках, в горних откровениях и работе над словом – «до звона!..» Так определяла его отношение к слову Мария Семёновна. Но уже подползало новое столетие, имя которому ещё не дадено. Столетие, коверкающее и опошляющее русский язык. Подползало сначала мелочами, а потом – обвалом страны и опять – мелочами, готовящими новый обвал… Не хотелось бы сейчас эти мелочи персонифицировать, но, к примеру, когда поневоле глядишь в телевизор, где первый и второй каналы, изгаляясь, передразнивают друг друга «Точь-в-точь и «Один в один» (поэт Александр Ерёменко однажды съязвил: «И, словно в помойную яму, в цветной телевизор глядит»), слушаешь, о чём и на каком языке изъясняются мутировавшие молодые люди, так и хочется запустить сапогом в «ящик», как это сделал один из шукшинских героев. Вот он – мир «чужой, злобный и порочный». С ним можно ладить, если сам становишься таковым. По своей внутренней, консервативно-совестливой, исповедально-проповеднической природе Астафьев с этим миром ладить не мог и, вероятно, не имел на это права. А занятого «Плацдарма» (так называется одна из частей его романа «Прокляты и убиты») становилось всё меньше и меньше – того самого «мира родного и доброго», который он «любил безмерно». А мир «чужой, злобный и порочный» всё оттеснял и оттеснял в воды Леты… Писатель и солдат Великой Отечественной (во всех анкетах в графе воинское звание он писал неизменное - «солдат») не захотел перешагивать в новое столетие и ушёл в занебесье 29 ноября 2001-го. Отсюда – убеждённость неотвратимого, что «после кончины моей некоторое время обо мне ещё поговорят-посудачат, да и перестанут». А действительно: там, где когда-то, болея и сражаясь за душу человеческую, издательства и книжные магазины могли одарить нас «Последним поклоном» или «Одой русскому огороду», нынче выпирают иные лидеры продаж – кивающая на Библию «Баблия», «Акционерное общество женщин» или какая-нибудь «История какашки». До Николая Лескова ли с его чутьём к самоцветной русской речи нынешним мутантам? Помнят ли они вообще, что существовали, например, такие, постигавшие метафизику жизни, писатели, как Леонид Добычин и Юрий Казаков? Посему всерьёз усомнился и Астафьев: будут ли читать и его, Виктора Петровича, и, самое главное, постигать, во имя чего выстраданы те или иные его слова? Над оставленной нам астафьевской «Эпитафией» ещё предстоит задуматься, если мы в состоянии задумываться вообще. Вспоминаю: пока везли нас к могиле Виктора Петровича, я с нарастающей дрожью как бы обращённого ко мне укора полагал вновь прочесть эти строки на его надгробной стеле. Но подошёл – и, кроме знакомого, бегущего во все стороны белого света – золотом по чёрному мрамору – автографа, ничего не увидел, и, честно признаться, на сердце как-то полегчало. «Эпитафия» не была материализована. Может, к лучшему? Те, кому надо знать, о ней знают. А те, кому не надо… Им и не надо. Их «мир добрый, родной» - это Ксюша Собчак во всех её проявлениях. Но для первых, постигших подноготную астафьевской эпитафии, осталась, как значительное пространство мира «родного и доброго», его проза: «Стародуб», «Ясным ли днём», «Пастух и пастушка», «Царь-Рыба», «Зрячий посох», «Затеси», «Так хочется жить» (перечислять можно много), и это-то пространство плодородной почвы разве позволит людям, не разучившимся сопереживать и мыслить, сдаться в угоду мира «чужого, злобного и порочного»? Виктор Петрович, вы по-прежнему бьётесь за наши души и, видит Бог, вам есть что «сказать на прощанье»! Как заметил в «Кресте бесконечном» - книге переписки с Астафьевым - Валентин Курбатов, может быть, «настоящей эпитафией, великим завещанием последнего по-настоящему земного русского художника» были такие слова: «Я думаю, что, в конечном счёте, всё же главное вот это – Енисей, берёза на скале, светлая осень, и когда придёт последний час, всё это и будет видением, а не злодеи, лжецы, лицемеры и ворьё… И спасибо жизни за жизнь, а памяти за то, что она очищает прошлое от скверны». …Я зашёл в его дом в Овсянке, ныне ставший музеем. Здесь всё так же, как в 1992-м году, когда я гостил у Астафьева во флигеле. Слева от входа – вешалка, на вешалке – потёртый брезентовый плащ; поношенный, в серо-буро-малиновую полоску, халат и чёрная кожаная кепка. В этом плаще и кепке он провожал меня на электричку в Красноярск. А в халате, спросонья и щурясь на свет, вышел из дома в 8 утра: - Тебе чего не спится? - Виктор Петрович, вы же сами меня просили вас разбудить!

Юрий Беликов | |

| Категория: Новости Этнопарка | Дата:24.04.2014 23:40 | Просмотров: 2284 | Теги: | |